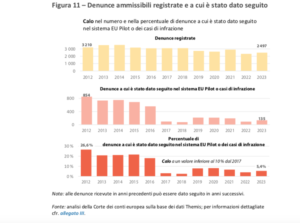

La Corte dei conti europea ha pubblicato uno studio intitolato “Dare attuazione al diritto Ue” al fine di analizzare punti di forza e ostacoli al sistema di individuazione delle violazioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati (ECA procedure d’infrazione). Ad avviso della Corte dei conti, la Commissione ha migliorato la gestione dei casi di infrazione grazie a una migliore definizione delle priorità, ma i tempi, in particolare nei casi di archiviazione, sono ancora troppo lunghi. Grazie alla Comunicazione del 2017 su “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, Bruxelles ha aggiornato le proprie strategie di intervento così come grazie al sistema “Themis” ha migliorato la gestione dei casi per le procedure di esecuzione del diritto dell’Unione ma, secondo la Corte dei conti “l’osservanza dei parametri di riferimento non mostra alcun miglioramento né è soggetto a rendicontazione”. Una delle cause – osserva la Corte – è “l’esternalizzazione delle verifiche [del recepimento e della corrispondenza delle disposizioni] che ha comportato addirittura una tempistica più lunga per il completamento”. In particolare, a seguito di segnalazioni su potenziali violazioni del diritto dell’Unione da parte dei cittadini, la Commissione non riesce a rispettare il parametro di riferimento di un anno dalla registrazione di una denuncia all’invio della lettera di costituzione in mora o di archiviazione: il parametro non è stato raggiunto nel 38% dei casi tra il 2012 e il 2023 e, anzi, i tempi di trattamento sono aumentati dal 2021. Così, se il sistema EU Pilot, che permette un dialogo informale tra Commissione e Stati membri prima dell’avvio di una procedura d’infrazione, è sicuramente positivo tant’è che ha portato, tra il 2012 e il 2023, ad archiviare il 74% dei casi, sono rimasti molto lunghi i tempi medi di trattamento che, nel 2023, hanno raggiunto 28,4 mesi. Nel 2023, inoltre, gli Stati membri non hanno notificato le misure di recepimento nel 72% dei casi.

La Corte dei conti europea ha pubblicato uno studio intitolato “Dare attuazione al diritto Ue” al fine di analizzare punti di forza e ostacoli al sistema di individuazione delle violazioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati (ECA procedure d’infrazione). Ad avviso della Corte dei conti, la Commissione ha migliorato la gestione dei casi di infrazione grazie a una migliore definizione delle priorità, ma i tempi, in particolare nei casi di archiviazione, sono ancora troppo lunghi. Grazie alla Comunicazione del 2017 su “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, Bruxelles ha aggiornato le proprie strategie di intervento così come grazie al sistema “Themis” ha migliorato la gestione dei casi per le procedure di esecuzione del diritto dell’Unione ma, secondo la Corte dei conti “l’osservanza dei parametri di riferimento non mostra alcun miglioramento né è soggetto a rendicontazione”. Una delle cause – osserva la Corte – è “l’esternalizzazione delle verifiche [del recepimento e della corrispondenza delle disposizioni] che ha comportato addirittura una tempistica più lunga per il completamento”. In particolare, a seguito di segnalazioni su potenziali violazioni del diritto dell’Unione da parte dei cittadini, la Commissione non riesce a rispettare il parametro di riferimento di un anno dalla registrazione di una denuncia all’invio della lettera di costituzione in mora o di archiviazione: il parametro non è stato raggiunto nel 38% dei casi tra il 2012 e il 2023 e, anzi, i tempi di trattamento sono aumentati dal 2021. Così, se il sistema EU Pilot, che permette un dialogo informale tra Commissione e Stati membri prima dell’avvio di una procedura d’infrazione, è sicuramente positivo tant’è che ha portato, tra il 2012 e il 2023, ad archiviare il 74% dei casi, sono rimasti molto lunghi i tempi medi di trattamento che, nel 2023, hanno raggiunto 28,4 mesi. Nel 2023, inoltre, gli Stati membri non hanno notificato le misure di recepimento nel 72% dei casi.

Sul fronte delle sanzioni pecuniarie, se la maggior parte dei casi è arrivata a soluzione prima dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, la Corte dei conti ha constatato che “taluni Stati membri effettuano pagamenti da diversi anni senza correggere le violazioni del diritto dell’UE”. A dicembre 2023, in 16 casi gli Stati proseguivano nella violazione del diritto dell’Unione e a versare le sanzioni pecuniarie per un totale di 1.408,8 milioni di euro, con l’Italia che in ben 6 casi e per un totale di oltre 1 milione di euro, conquista il podio tra gli Stati sanzionati. Basti pensare che, dal 2011, a seguito delle sentenze nelle cause C-99/02 e C-496/09 relativa al recupero di aiuti concessi dall’Italia in contrasto con il diritto Ue, il Governo versa una penalità calcolata moltiplicando la somma forfettaria di 30 milioni di euro per la percentuale degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune “il cui recupero non era ancora stato effettuato o non era stato dimostrato”. Dopo 12 anni il caso è ancora aperto, malgrado l’importo in capitale versato al 31 dicembre 2023 sia stato pari a 86,48 milioni di euro.

La Corte dei Conti, effettuata l’analisi, ha raccomandato alla Commissione europea di migliorare il trattamento delle denunce, delle petizioni e dei dialoghi EU Pilot e aggiornare la metodologia per proporre sanzioni. Bruxelles ha poi fornito talune risposte sulle contestazioni della Corte dei Conti (risposte).

Aggiungi un commento